WEDA, FORES INDONESIA-Menjelang bulan suci Ramadhan, narasi stabilitas harga kembali mengemuka melalui operasi pasar, pasar murah, dan pembagian sembako.

Pejabat daerah turun ke pasar tradisional dengan rompi dinas dan liputan media, menyampaikan pesan bahwa inflasi terkendali dan kebutuhan masyarakat aman.

Namun di balik panggung kebijakan tersebut, warga menghadapi realitas berbeda, harga pangan tetap tinggi dan daya beli terus tertekan.

Seorang ibu rumah tangga di pasar rakyat Weda meluapkan kekesalannya saat operasi pasar berlangsung.

Dengan logat lokal, ia mengeluhkan bahwa ekonomi disebut meningkat, tetapi harga kebutuhan dapur justru membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Weda merupakan pusat ekonomi sekaligus kawasan strategis nasional di Halmahera Tengah. Namun data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan periode 1-15 Februari 2026 menunjukkan harga komoditas utama di Pasar Rakyat Weda lebih tinggi dibanding kota pembanding seperti Manado, Makassar, dan Surabaya.

Indeks Ketimpangan Harga (IKH) Weda terhadap Manado berada di kisaran 1,17, terhadap Makassar 1,24, dan terhadap Surabaya 1,21. Artinya, rumah tangga di Weda membayar 17-24 persen lebih mahal untuk komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan mi instan.

Temuan ini menunjukkan stabilitas harga nasional tidak otomatis menjamin keadilan akses pangan. Jika komoditas yang dikendalikan negara saja lebih mahal di wilayah penghasil devisa tambang, mahalnya harga mencerminkan struktur distribusi yang timpang.

Ketimpangan semakin terasa pada komoditas protein hewani. Harga daging ayam ras di Weda tercatat 25-43 persen lebih mahal dibanding kota pembanding. Telur ayam ras lebih mahal 18-36 persen, sementara udang basah yang seharusnya melimpah di wilayah pesisir dijual hingga 43 persen lebih mahal dibanding Surabaya. Indeks ketimpangan protein terhadap Makassar mencapai 1,34 dan terhadap Surabaya 1,31.

Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam situasi tidak seimbang, harga protein setara kota metropolitan tanpa dukungan pendapatan yang sebanding.

Dampaknya bukan sekadar konsumsi, tetapi ancaman terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Ironi juga terlihat pada komoditas laut. Meski Weda merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan lokal, harga ikan dan udang tetap tinggi. Hal ini menunjukkan persoalan bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan rantai pasok, relasi perdagangan, serta minimnya infrastruktur distribusi yang melindungi produsen dan konsumen lokal.

Kelompok komoditas cabai dan bawang memperlihatkan ketimpangan paling tajam.

Harga cabai merah keriting di Weda lebih dari dua kali lipat harga di Makassar dan Manado. Indeks ketimpangan volatile food terhadap Makassar mencapai 1,62, menunjukkan rumah tangga menghadapi penalti harga hingga 62 persen akibat faktor geografis dan sistem distribusi.

Dalam konteks ini, istilah volatilitas menjadi menyesatkan. Harga cabai di daerah kepulauan sudah tinggi bahkan sebelum Ramadhan dan tetap mahal setelahnya.

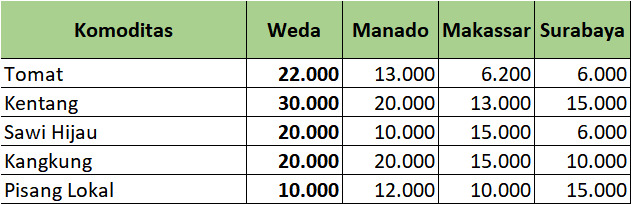

Ketimpangan paling mengkhawatirkan terjadi pada kelompok sayur dan buah. Harga tomat di Weda mencapai 2,5 kali lipat harga di Makassar dan Surabaya. Kentang, sawi, dan kangkung menunjukkan disparitas hingga 100-250 persen. Indeks ketimpangan sayur dan buah terhadap Surabaya mencapai 1,59.

Kondisi ini menunjukkan masyarakat menghadapi penalti gizi struktural,karbohidrat mungkin tersedia, tetapi pangan bergizi menjadi mahal dan sulit diakses.

Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi berkontribusi pada kemiskinan gizi, stunting, dan penurunan kualitas sumber daya manusia persoalan yang tidak tersentuh operasi pasar Ramadhan.

Secara keseluruhan, Indeks Ketimpangan Harga total menunjukkan Weda menghadapi penalti biaya hidup sekitar 27 persen dibanding Manado, 44 persen dibanding Makassar, dan 37 persen dibanding Surabaya.

Indeks Ketimpangan Harga dan Gizi memperlihatkan penalti sekitar 28 persen, menegaskan bahwa ketimpangan harga secara langsung menggerus kualitas konsumsi rumah tangga.

Ketua Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara, Rajak Idrus, menilai mahalnya harga pangan di wilayah kepulauan tidak bisa dilihat sebagai fenomena musiman menjelang Ramadhan.

Menurutnya, disparitas harga yang mencapai puluhan persen menunjukkan kegagalan sistem distribusi dan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya.

“Operasi pasar tidak akan menyelesaikan masalah jika struktur distribusi dan logistik tetap timpang. Yang terjadi bukan sekadar inflasi musiman, tetapi ketimpangan harga yang berlangsung lama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti paradoks pembangunan di wilayah tambang. Daerah yang menopang ekonomi nasional melalui sektor nikel justru menanggung biaya hidup lebih mahal dibanding kota besar.

Operasi pasar yang digelar menjelang Ramadhan dinilai belum mampu menutup jurang ketimpangan harga. Program pasar murah hanya menyasar komoditas pokok tertentu dan tidak menyentuh protein, sayur, dan buah yang menjadi beban utama konsumsi rumah tangga.

Fenomena ini mencerminkan paradoks pembangunan ekstraktif. Wilayah penghasil sumber daya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi kesejahteraan dalam bentuk harga pangan yang adil belum dirasakan masyarakat.

Ia menilai pengendalian inflasi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kesejahteraan di wilayah kepulauan. Reformasi distribusi logistik antar pulau, kebijakan harga yang adil, dan perlindungan bagi daerah penghasil sumber daya dinilai menjadi langkah mendasar untuk mengurangi ketimpangan.

Ramadhan bukan penyebab mahalnya harga di Weda. Bulan suci ini justru membuka kenyataan bahwa ketimpangan biaya hidup telah berlangsung lama.

Selama kebijakan publik masih bersifat temporer dan simbolik, ketimpangan harga akan terus berulang, dan masyarakat miskin akan memulai “puasa” lebih awal puasa protein, sayur, dan keadilan ekonomi. (Tim)